Muñoz Ávila, L., Padilla Ciodaro, M. E., Marín López, D. & Peñaranda, P. (2024). Acuerdo de Escazú, Derechos Humanos y Empresas en el Licenciamiento Ambiental Colombiano. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/21670.pdf

Muñoz-Ávila, L., Iregui-Parra, P. M., & Torres-Villarreal, M. L. (Eds.) (2024). Diálogos sobre el ambiente: una conversación necesaria en un mundo cambiante. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. https://doi.org/10.12804/urosario9789585004467

Muñoz-Ávila, L. (2024). El liderazgo de las mujeres en el litigio y la justicia climática. En Escobar, E. (Ed). En Mujeres ante el cambio climático: un futuro con esperanza. Editorial Universidad EAFIT y Universidad Javeriana.

Torres-Villarreal, M., Muñoz-Ávila, L., Iregui-Parra, P., Sánchez-Quintero, A.,Yepes García, D., Jiménez-Rojas, P. y Curiel-Olarte, G. (2024). El acceso y la materialización de la justicia ambiental en América Latina. En Güiza, L. (Ed.). Josef, C. (Ed.). Prieto, E., et al. Justicia ambiental y personas defensoras del ambiente en América Latina (1.ª ed.). Editorial Universidad del Rosario. https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7569/s/gpd-justicia-ambiental-y-personas-defensoras-del-ambiente-en-america-latina-9789585003422-66623c0d228d6/category/603/

Muñoz-Ávila, L. & Cifuentes, A. (2024). Independent Institute for Environmental Issues (UfU e.V.). Civic space for participation in climate policies in Columbia. Berlin. https://www.ufu.de/downloads/civic-space-for-participation-in-climate-policies-in-colombia-3/

Muñoz-Ávila, L., Iregui-Parra, P., Serna-Mosquera, L., Torres-Villarreal M. L. y Sánchez-Jaramillo, J. (2023). Red Raíces: una experiencia pedagógica para la democracia ambiental desde las regiones de Colombia. Revista de Derecho Ambiental, núm 20. págs 65 – 89. DOI 10.5354/0719-4633.2023.71543

Este artículo tiene como objetivo mostrar el aporte de las clínicas jurídicas a los desafíos que enfrenta la democracia participativa y ambiental colombiana tras treinta años de promulgada la Constitución Política de 1991, como una práctica que promueve la democracia ambiental. Así, se presenta la Red Raíces como un proyecto educativo e innovador de la clínica jurídica Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, que contribuye al fortalecimiento de los derechos de acceso a la justicia y a la participación a través de la formación jurídica de jóvenes, especialmente de aquellas zonas donde persisten barreras para el acceso a la educación ambiental y jurídica. A partir de la experiencia de la Red, este trabajo concluye que persisten los obstáculos para consolidar la democracia ambiental que pro-puso la Asamblea Constituyente de 1991, y que las clínicas jurídicas, con su formación teórica y práctica para las nuevas generaciones, robustecen los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, pilares de la demo-cracia ambiental. Este artículo se realizó con una metodología cualitativa, con revisión de fuentes doctrinarias, normativas y jurisprudenciales combinadas con la presentación de la Red Raíces.

Muñoz-Ávila, L. y Cifuentes-Guerrero, J. (2023). Sinergias entre el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 sobre o Desenvolvimento Sustentável para a América Latina y el Caribe. Sustainability in Debate – Brasília, v. 14, n.2, p. 199-212.

Este artículo tiene como objetivo determinar las principales sinergias entre el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, que pueden ser aprovechadas para el cumplimiento integral y efectivo de los ODS. Se aplicó el enfoque cualitativo y el método deductivo, considerando como marco de análisis los principios de democracia ambiental y desarrollo sustentable. También se utilizó la aplicación LinkedSDG de Naciones Unidas, que realiza un análisis de correlación semántica entre documentos de políticas públicas y los ODS. Los resultados muestran que los pilares del Acuerdo de Escazú son habilitadores y aceleradores de la Agenda 2030 al crear las condiciones para su transversalización en la toma de decisiones, la implementación a nivel local y el apoyo a acciones diseñadas para alcanzar los ODS. Se concluye que implementar el Acuerdo de Escazú en coordinación con las estrategias para el cumplimiento de los ODS en América Latina es una oportunidad para la legitimación social de las políticas públicas.

Jiménez-Guanipa, H.; Muñoz-Ávila, L. y Ferrer-MacGregor, E. (eds). (2023) Comentario al Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe.Konrad Adenauer Stiftung. Programa Estado de Derecho Latinoamérica.

Este Comentario, artículo por artículo –inspirado en la metodología de comentarios a las leyes nacionales alemanas–, busca presentar a cada persona lectora una perspectiva objetiva sobre lo que hay detrás de cada una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. El Comentario cuenta con 17 capítulos escritos por un grupo multidisciplinario selecto y altamente especializado de expertos y expertas tanto latinoamericanos como europeos, provenientes de la academia, la sociedad civil, los Estados y organismos internacionales. Agradecemos así, por esta magnífica contribución, a Luis Roberto Barroso, Patricia Perrone Campos Mello, Constance Nalegach, Patricia Madrigal Cordero, Valentina Durán Medina, Benjamín González Guzmán, Gloria Amparo Rodríguez, Mario Peña Chacón, Daniela Soberón Garreta, Carlos Trinidad Alvarado, Natalia Gómez Peña, Daniel Barragán, Andrea Sanhueza, Henry Jiménez Guanipa, Giulia Parola, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Joel Hernández, Soledad García Muñoz, Danielle Annoni, Tomás Severino, Juan Auz, Michel Prieur, Christina Binder y Claudia Florencia Valls.

Muñoz-Ávila, L. (Eds). (2023). Cambio climático y desarrollo sostenible en Colombia. Editorial Universidad del Rosario.

Este libro presenta un análisis de la Agenda 2030, sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París en el contexto colombiano, así como los retos que supone su implementación conjunta. La obra examina las relaciones políticas, económicas, jurídicas y sociales del cambio climático y el desarrollo sostenible en Colombia a través de once capítulos desarrollados por expertos en la materia. Se estudian los avances de dichos instrumentos en el país a la luz de la política pública y la normatividad. En los capítulos uno a seis tienen un abordaje internacional y nacional en el que se interpretan las sinergias entre las agendas, así como el rol de las instituciones públicas y los factores habilitadores en su cumplimiento. De otro lado, en los capítulos siete a once, se hace un énfasis territorial en donde se exploran experiencias regionales y locales

Muñoz-Ávila, L., & Guerrero, J. A. C. (2023). Synergies between the Escazu Agreement and the 2030 Agenda on Sustainable Development for Latin America and the Caribbean. Sustainability in Debate, 14(2), 199–226.

Este artículo tiene como objetivo determinar las principales sinergias entre el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, que pueden ser aprovechadas para el cumplimiento integral y efectivo de los ODS. Se aplicó el enfoque cualitativo y el método deductivo, considerando como marco de análisis los principios de la democracia ambiental y del desarrollo sostenible. También se utilizó el aplicativo LinkedSDG de las Naciones Unidas que realiza un análisis de correlación semántica entre documentos de política pública y los ODS. Los resultados muestran que los pilares del Acuerdo de Escazú son habilitantes y aceleradores de la Agenda 2030, al crear las condiciones para su transversalización en la toma de decisiones, implementación a escala local y soporte a las acciones diseñadas para el cumplimiento de los ODS. Se concluye que implementar el Acuerdo de Escazú de forma articulada con las estrategias para el cumplimiento de los ODS en América Latina, es una oportunidad para la legitimación social de políticas públicas

Muñoz-Ávila, L., Torres-Villarreal, M., Sánchez-Quintero, A., Iregui-Parra, P. y Yepes García, D., (2023). La contaminación auditiva en Colombia como asunto de interés público: reflexiones desde la educación legal clínica. En Von Bogdandy, A., Morales Antoniazzi, M., Bejarano Martínez, C., & Garzón Vargas, J. El derecho constitucional común latinoamericano de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: la contribución de las clínicas jurídicas. Ediciones Uniandes; Deutsche Forschungsgemeinschaft; Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.3c0d228d6/category/603/. https://ediciones.uniandes.edu.co/reader/el-derecho-constitucional-comun-latinoamericano-de-los-derechos-economicos-sociales-culturales-y-ambientales?location=1

Presenta la experiencia de la Clínica Jurídica de Interés Público-Grupo de Acciones Públicas (GAP), de la Universidad del Rosario, en casos de litigio sobre contaminación auditiva sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) en el marco de las metodologías pedagógicas de la educación legal clínica y definir algunos desafíos y oportunidades en contextos locales de Colombia.

García Muñoz, S. & Muñoz Ávila, L. (2023). Guía rápida de implementación de la Resolución N.° 3 de 2021 de la CIDH sobre la emergencia climática y los derechos humanos. REDESCA – OXFAM.

Este documento se ha realizado bajo el liderazgo y supervisión de la Relatora Especial, Soledad García Muñoz, quien agradece a la Ph. D. Lina Marcela Muñoz por el trabajo realizado en la redacción del mismo. También agradece el apoyo del consultor Daniel Noroña en su revisión. Igualmente, expresa su agradecimiento a OXFAM, por todo el apoyo brindado para su elaboración.

Muñoz Ávila, L. (2022). La Resolución N.° 3 de 2021 de la CIDH sobre la emergencia climática y los derechos humanos. Fundación Heinrich Böll. Bogotá.

Este documento presenta el contenido, el alcance, la importancia y la utilidad de la Resolución n.° 3 de 2021 sobre la emergencia climática y los derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a personas, grupos y al público en general interesado en su implementación. También pretende ser una herramienta adicional para su difusión. En las últimas páginas se encuentra el texto completo de la resolución.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: guía de implementación (LC/TS.2021/221/Rev.1), Santiago.

Este documento fue preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en calidad de Secretaría del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Fue redactado por Danielle Andrade, David Barrio, Marcelo Cousillas, Carlos de Miguel y Constance Nalegach, y contó con la revisión de las siguientes personas expertas:

Winston Anderson, Rose-Marie Belle Antoine, Sílvia Cappelli, Concepción Escobar, Arancha Hinojal, Jerzy Jendrośka, John H. Knox, Lina Muñoz, David Nanopoulos y Mario Peña. Colaboraron también Guillermo Acuña, Gabriela Burdiles, Artie Dubrie, Valeria Torres y Laverne Walker, de la CEPAL.

Muñoz-Ávila, L . (2022). Reconfigurando la gobernanza forestal en Colombia: un análisis desde la participación ciudadana. En Valdés-Valencia, M. y Rodríguez-Becerra M (eds.), Colombia país de Bosques. (págs. 212-218). Alpha Editorial.

Un trabajo colectivo de 51 autores y autoras que en 36 capítulos pretenden ofrecer una mirada integral de los bosques de Colombia en su complejidad socioecológica, así como los caminos a tomar para fortalecer su gestión sostenible. Es una lectura obligada para aquellos ciudadanos que deseen aprender sobre por qué los bosques son la mayor riqueza del país, así como para los estudiantes de temas ambientales y de desarrollo sostenible, y los hacedores de la política pública. Es el primer libro que examina en forma holística el estado y perspectivas de la extratraordinaria diversidad y riqueza de los bosques de Colombia.

Muñoz-Ávila, L. y Senior-Serrano, S. (2022). Aproximación a la democracia ambiental desde la educación legal clínica y el litigio estratégicoEn Torres-Villarreal, M. y Iregui-Parra, P. (eds.), Educación legal clínica. Una mirada a la experiencia comparada como modelo de formación basado en justicia social. (págs. 53-80). Editorial Universidad del Rosario y Fundación Hanns Seidel.

Uno de los desafíos sociales más importantes del siglo XXI es lograr la consolidación de los sistemas democráticos. La democratización del Estado y de la sociedad pasa también por la formación y el empoderamiento ciudadano en todos los niveles. En ese sentido, las clínicas jurídicas han servido como una plataforma de lucha por la democracia y han abanderado el fortalecimiento del Estado social de derecho. Lo anterior es particularmente relevante para los temas ambientales, pues a través de la democracia se concibe una nueva forma de relacionamiento con la naturaleza, y se ha buscado la garantía del derecho al ambiente sano y al desarrollo sostenible. Con base en lo anterior, este texto busca ubicar la noción de democracia ambiental, y sus pilares, como una alternativa para la estructuración de casos en el marco de la educación legal clínica y del litigio estratégico los cuales se han convertido en aliados naturales de esta. Muchos de los avances que se han logrado en los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambientales se deben hoy a la solidaridad y trabajo de cientos de organizaciones en el mundo, entre las cuales se destacan las clínicas jurídicas al interior de las facultades de derecho, como el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.

Muñoz-Ávila, L. y Aristizábal, Y. (2022). La preparación e implementación de la estrategia Redd+ en Colombia. En: Amaya, Á. Derecho forestal Departamento de Publicaciones Universidad Externado de Colombia.

El derecho forestal cobra extraordinaria relevancia como herramienta para la concreción de diversos fines del derecho ambiental, especialmente aquellos relativos a alcanzar el uso racional de los recursos naturales, la conservación de la naturaleza, y avanzar hacia el desarrollo sostenible. Ante la necesidad de ahondar en su contenido y con la cadena forestal como guía del estudio propuesto, el Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia diseñó y propuso un proyecto de investigación jurídico que permitiera ilustrar suficientemente a los diversos operadores jurídicos que se ven involucrados en el sector forestal. Para lograr ese objetivo, el proyecto de investigación propuesto se dio a conocer a un grupo de expertos nacionales y extranjeros reconocidos por sus trabajos previos en derecho forestal y/o por su aporte al derecho ambiental colombiano o internacional. A estos autores se les solicitó escoger alguna de las temáticas que identificamos como esenciales y proponer un trabajo investigativo que debía cumplir con una serie de parámetros formales y de fondo que fueron guía de sus trabajos. Una vez recibidas las propuestas específicas de investigación, los temas de estudio se reordenaron y clasificaron para lograr la completitud del estudio propuesto.

Maldonado, V.; Muñoz-Ávila, L.; Torres, M y Yepes, D. (2021). Contaminación auditiva en Colombia: el caso de los pick-up en San Andrés. Publicación del II Encuentro de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe 2021. Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

Al noroeste de la costa colombiana y en el profundo azul del mar Caribe se encuentra el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de los 32 departamentos de la República de Colombia. No obstante, más que un departamento insular rodeado de una gran barrera de coral que alberga una variada fauna y flora marina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un paraíso natural que desde el año 2000 fue declarado por la UNESCO Reserva Mundial de la Biósfera Seaflower, situación que lo convirtió en la reserva de biósfera insular marina más grande de la red de reservas de la organización. Asimismo, y teniendo en cuenta la importancia ecosistémica y ambiental del archipiélago, el Gobierno Nacional lo declaró Área Marina Protegida. En el año 2014, la comunidad de la Isla de San Andrés se acercó al GAP para comentar la situación por la que estaban atravesando y que ponía en riesgo el equilibrio ecológico de la isla. Se trataba de la contaminación auditiva generada por el uso indiscriminado de pick up o altoparlantes. Para mayor comprensión, los llamados pick up son aparatos conformados por parlantes de diferentes tamaños que alcanzan niveles de sonido descomunales.

Bárcena, A., Torres, V., y Muñoz-Ávila, L. (eds). (2021). El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Editorial Universidad del Rosario y Comisión Económica para América Latina y El Caribe.

Este libro presenta los ensayos resultado de las contribuciones realizadas por reconocidas expertas y expertos sobre desarrollo sostenible y democracia ambiental de América Latina y el Caribe. Su contenido se ha organizado en cinco partes con catorce artículos que brindan distintas perspectivas del Acuerdo de Escazú en el marco de cinco esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conocidas como las cinco «P» por su letra inicial en inglés: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de Naciones Unidas y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para la región no sólo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo: el desarrollo sostenible. Esperamos que estas reflexiones contribuyan en la elaboración de mejores políticas y marcos jurídicos e institucionales en materia de acceso a la información, a la participación pública, a la justicia en asuntos ambientales y a la protección de las personas defensoras del ambiente en los países latinoamericanos y caribeños.

López-Cubillos, S., Muñoz-Ávila, L., Roberson, L. A., Suárez-Castro, A. F., Ochoa-Quintero, J. M., Crouzeilles, R., Gallo-Cajiao, E., Rhodes, J., Dressler, W., Martinez-Harms, M. J., & Runting, R. K. (2021). The landmark Escazú Agreement: An opportunity to integrate democracy, human rights, and transboundary conservation. Conservation Letters, e12838. https://doi.org/10.1111/conl.12838

Latin America and the Caribbean (LAC) is one of the world’s most biodiverse regions, but this diversity is threatened by the overexploitation of natural resources and internal social conflicts. In 2018, 33 LAC countries were invited to sign and ratify the landmark Escazú Agreement, which is the first legally binding environmental agreement to explicitly integrate human rights with environmental matters. The agreement outlines an approach to enhance the protection of environmental defenders, increase public participation in environmental decision-making, and foster cooperation among countries for biodiversity conservation. However, clear mechanisms to implement the ideals of the Agreement are currently lacking. We identify the key provisions of the Agreement and link these to tangible mechanisms which aim to integrate human rights and nature conservation. These mechanisms include technological (e.g., free online data), human-based (e.g., legal advice from multidisciplinary teams), and nature-based solutions (e.g., transboundary species management). As environmental assets––and threats to them––span national boundaries, the collaborative and participatory provisions of the agreement could catalyze coordinated transboundary environmental management. Because of the importance of this Agreement for the LAC region, we added a Spanish version of this manuscript in the Supplementary Material (versión del artículo en español en el material suplementario).

Muñoz Ávila, L. y Lozano Amaya, M.A. (2021). La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución Ecológica de 1991. Revista Derecho del Estado. 50 (ago. 2021), 165–200. DOI:https://doi.org/10.18601/01229893.n50.07.

Este artículo tiene como objetivo argumentar que, si bien Colombia cuenta con un marco jurídico avanzado respecto de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, así como sobre las personas defensoras del ambiente, basado en la Constitución Política, su implementación efectiva presenta grandes desafíos que podrían ser superados a través de la ratificación del Acuerdo de Escazú en esta materia. Este instrumento regional puede servir como una herramienta para mejorar los estándares ya alcanzados para la protección del ambiente en el país. Con base en la investigación realizada, se concluye que el tratado es completamente compatible con la Carta Política y es un potencializador del mandato constitucional. Su ratificación significaría un paso hacia el fortalecimiento de varios ejes estructurales de la Constitución de 1991 y demostraría coherencia entre los mismos. La implementación jurídica del Acuerdo de Escazú es una oportunidad única para reafirmar los compromisos contenidos en la Constitución Ecológica, treinta años después de su promulgación.

Muñoz-Ávila, L. y Rodriguez, G. (eds.). (2021). Gestión ambiental empresarial. Editorial Universidad del Rosario.

Esta obra, resultado de la investigación que se lleva a cabo en la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, busca aportar a las discusiones sobre la sostenibilidad del desarrollo. Estas reflexiones parten de la premisa de que la “ambientalización del derecho privado” debe iniciar desde el núcleo de las empresas, es decir, desde los principios corporativos que orientan su actuar, en la manera en como diseñan sus estatutos y procedimientos y en cómo encaran el cumplimiento y respeto de las normas nacionales e internacionales. De allí, que su desempeño y relacionamiento con su entorno en la implementación de obras, proyectos o actividades, sea el reflejo de la interiorización clara y responsable de premisas fundamentales como el respeto por las costumbres locales, la comprensión de los límites ecosistémicos y la consideración de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. En ese entendido, este libro está compuesto por cuatro capítulos, en donde los dos primeros fueron organizados desde una mirada general, sobre el derecho ambiental corporativo y los proyectos de infraestructura y en el tercero y cuarto, se estudian las implicaciones de dos sectores económicos particulares y polémicos en Colombia: la industria de palma de aceite y la industria del fracking o fracturamiento hidráulico.

Muñoz-Ávila, L. y Rodriguez, G. (eds.). (2021). Debates actuales del derecho y la gestión ambiental. Editorial Universidad del Rosario.

La crisis ambiental que enfrentamos actualmente implica una serie de retos frente a la protección del ambiente como un elemento fundamental para garantizar una vida digna y saludable para las generaciones presentes y futuras. Las reflexiones sobre los procesos y estrategias en la gestión ambiental representan un paso importante para asumir nuevas rutas en relación con el trabajo tanto de las autoridades como de los diferentes actores sociales en el cuidado del planeta. Asuntos como la protección de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático o el reconocimiento de nuevos sujetos de derechos se encuentran en el centro de las discusiones ambientales, por lo cual es imprescindible contar con un marco conceptual y jurídico que posibilite avanzar en este tipo de análisis y que, a su vez, aporte elementos para un derecho y una gestión ambiental que incluyan diversas visiones y la representación adecuada de los intereses, en especial los relacionados con las personas y los grupos vulnerables. En el marco de los 25 años de la especialización en Derecho Ambiental y de la labor de investigación científica de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, esta obra hace un aporte académico e interdisciplinar a través de tres ejes temáticos de gran relevancia y que hacen parte de algunos de los principales debates ambientales contemporáneos.

NHRI – EU, Instituto Danés de DDHH, GANHRI, RINDHCA, Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y Defensoría del Pueblo de Colombia. (2021). El rol de las instituciones nacionales de derechos humanos de América Latina en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional emprendió la tarea de materializar 17 propósitos de crucial importancia, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales incluyen metas e indicadores que reflejan la manera en que la humanidad aspira a alcanzar objetivos socialmente valiosos como la prosperidad, la justicia social, la paz, y la vida digna, tanto desde una perspectiva individual como colectiva. Si bien los países ya enfrentaban desafíos para cumplir con las metas que se desprenden de los ODS, la crisis de salud pública generada por la COVID-19 trajo importantes retos adicionales, además de exacerbar los patrones de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación en América Latina, con un efecto devastador en los grupos y las comunidades más vulnerables. Los derechos humanos y el desarrollo sostenible están interrelacionados y se refuerzan mutuamente, en consecuencia, no puede haber desarrollo sostenible sin derechos humanos y sin un camino claro para su respeto y protección.

Quesada, B., Clerici, N., y Munoz-Ávila, L. (2021). Environmental democracy collapsing in megadiverse hotspot. Science 16 Jul 2021: Vol. 373, Issue 6552. [eLetter]

Salazar et al. rightly pointed out how policies in Colombia in recent years deeply compromised environmental and social welfare. We complement their Letter with additional environmental facts and urgent specific recommendations for Colombia. The year 2021 opened full of environmental challenges for Colombia with encouraging promises: a new and very ambitious Nationally Determined Contribution for climate (51% greenhouse gases reduction by 2030), agreements to tackle rising deforestation (e.g. Leticia Pact; Joint Declaration of Intent extension 2020-2025 by Norway) and the Escazú agreement of environmental democracy for Latin America and the Caribbean, signed by Colombia at the end of 2019 but still not ratified. On the 20th of June 2021, Colombian people woke up with surprise and dismay while the Escazú agreement sank in the Colombian Congress for dilatory measures of the presidential party. During more than one year since its signature, the ratification of this international agreement, which promotes access to information, public participation, justice in environmental matters, and the protection of environmental defenders, has been continually postponed. Escazú represents a crucial treaty in a country where, after the peace agreement ratified in 2016, most environmental defenders were killed globally in 2019 (64 of the 212 registered worldwide, according to the NGO Global Witness). Disponible aquí

Donges, L., Stolpe, F., Sperfeld, F., Kovac, S., Muñoz-Ávila, L., Rojas Laserna, M., Pérez Álvarez, P., Senior Serrano, S., Lozano Amaya, A. y Sánchez Quintero, A. (2020). Espacio cívico para la participación en las políticas climáticas en Colombia. Instituto Independiente de Asuntos ambientales (UfU e.V.) y Facultad de Jurisprudencia. Berlín.

¿Qué oportunidades tienen los agentes de la sociedad civil de participar en la política climática? ¿Qué marco jurídico existe que requiere la participación pública y la implicación de la sociedad civil en la elaboración de políticas relacionadas con el clima? ¿Cómo es la aplicación práctica de estos derechos? ¿Y qué barreras obstaculizan una participación significativa y cómo pueden superarse? Estas preguntas se analizaron en el marco de un estudio exhaustivo realizado por el Instituto Independiente de Asuntos ambientales (UfU por sus siglas en alemán), con el apoyo de equipos de investigación locales, en el marco del proyecto internacional.

Muñoz-Ávila, L. (2020). La cooperación para la democracia ambiental entre los países de América Latina y el Caribe. En Prieur, M.; Sozzo, G. y Nápoli, A. (ed.), Acuerdo de Escazú : hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. (págs. 280-287). Editorial Universidad Nacional del Litoral.

El desarrollo sostenible exige el compromiso conjunto de los países para su realización. A fin de lograr los ideales de este paradigma, se requiere de un trabajo colaborativo de todos los actores internacionales que recoja las condiciones particulares de cada uno de ellos. De acuerdo con el derecho internacional, aquellos que históricamente han contado con mayor capacidad financiera, técnica y científica, como es el caso de los países desarrollados, tienen un compromiso de apoyo frente a los Estados con menor nivel de desarrollo, como los países en vía de desarrollo, pero también existe un deber de colaboración entre estos últimos.

Muñoz-Ávila, L. (2020). Cambio climático, participación y pandemia. Voces por el Clima [Fundación Heinrich Böll], (2020), 7 – 9.

Según Boaventura de Souza Santos, el término pandemia significa «lo que concierne a toda la gente». La pandemia confronta a los individuos y a los colectivos y los obliga a revisar desde el confinamiento su papel como miembros de la sociedad y determinadores del futuro. En ese sentido, nunca antes fue tan buen momento como ahora para promover la participación ciudadana pues la mejor manera de involucrarse en lo que «compete a todos» es a través de la democracia participativa.

Muñoz-Ávila, L. y Quesada, B. (2020). Ciencias ambientales y derecho: relaciones frente al cambio climático en el marco de la pandemia del COVID-19. En Jiménez, H. y Anglés, M.(eds.), La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la emergencia climática. Retos y oportunidades (págs. 53-65). Fundación Heinrich Böll.

El libro que presentamos surge ante la necesidad de ofrecer y plantear respuestas, explicaciones, análisis, orientaciones, rutas y visiones, desde diversas aproximaciones socio-jurídicas, entorno a la primera crisis sanitaria de dimensiones globales del presente siglo, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, llamada COVID-19, que viene a sumarse al cambio climático de origen antropogénico con un poder aún más letal. Por ello le hemos titulado: La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la emergencia climática. Retos y oportunidades.

Muñoz-Ávila, L. (2020). Enfoques para el abordaje de la conflictividad ambiental en América Latina: la propuesta del Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental. En Restrepo, M. (ed.), Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz (págs. 209-234). Editorial Universidad del Rosario.

Este libro es producto de un proyecto Erasmus+ Capacity Building financiado por la Unión Europea y ejecutado por investigadores vinculados a ocho universidades de Italia, Francia, España, Colombia y Ecuador. El propósito de este libro es plantear la correlación existente entre la necesidad de la protección de la naturaleza como solución de fondo a los conflictos ambientales y las situaciones de superación de la violación sistemática de los derechos humanos que se presentan, precisamente, en los países de mayor riqueza natural, cuya conexión en procura de una respuesta se da desde la interculturalidad, que permite entender los dos fenómenos analizados desde perspectivas distintas a la construcción occidental de la ciencia y el derecho, que sirve para ampliar los referentes académicos más habituales y, por lo tanto, contribuye al fortalecimiento de los valores propios de la democracia contemporánea, en la medida en que este enfoque invita a valorar igualitariamente todos los modos de elaboración y apropiación del conocimiento.

Muñoz Ávila, L. y Quintero Giraldo, C. (2020). El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con el Acuerdo de París sobre cambio climático en Colombia. En Jiménez, H. y Luna, M.(eds.), Crisis climática, transición energética y derechos humanos. Crisis climática, derechos humanos y los Acuerdos de París y Escazú (págs. 267-282). Fundación Heinrich Böll.

Los Acuerdos de Escazú sobre democracia ambiental para América Latina y el Caribe, y de París sobre el cambio climático a nivel internacional, son sin duda dos de los tratados internacionales ambientales más relevantes del siglo XXI. Este artículo parte de la hipótesis de que el Acuerdo de Escazú es un instrumento clave para la reducción, abordaje y resolución de los conflictos ambientales en la región y que aporta de manera significativa a la lucha contra el cambio climático a través de estrategias efectivas y pacíficas para proteger los territorios y las personas en medio de la crisis global. Para demostrar esto, en primer lugar se abordaremos el contenido y las características del Acuerdo de Escazú; en segundo lugar, se hará una aproximación al Acuerdo de París y a su principal obligación, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) y finalmente, se ofrecerá una mirada sobre el caso de Colombia y la aplicación de los estándares de democracia ambiental en este instrumento climático específico.

Muñoz-Ávila, L.; Barragán Terán, D. y Sanhueza, A. (2020). La importancia de la democracia ambiental para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. En Vargas Chavés, I.; Gómez Rey, A. y Ibañez Elam A. (eds.), Escuela de derecho ambiental (págs. 77-106). Editorial Universidad del Rosario.

Este trabajo colectivo incluye estudios sobre temas comunes a la teoría, la gestión y el derecho ambiental, escritos por académicos cercanos a la Facultad de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Nace del interés de rendir homenaje a la profesora Gloria Amparo Rodríguez, quien ha contribuido, con apoyo, generosidad y grandeza, a la construcción de la ley ambiental en Colombia y América Latina. Al mismo tiempo, busca dar cuenta de las contribuciones de la Facultad de Derecho Ambiental y fomentar un diálogo sobre temas relacionados con la protección del medio ambiente como un interés legal superior. La relevancia de este libro se justifica por la trayectoria profesional de Gloria Amparo Rodríguez, marcada no solo por sus importantes contribuciones al estudio del derecho ambiental y los derechos de los pueblos indígenas, sino también por un gran corazón que, acompañado de una generosidad inconmensurable, deja hoy una marca indeleble en todos sus hijos académicos. Su rigor académico también se refleja en la recepción de contribuciones hechas por aquellos que han sido capacitados en su Facultad de Derecho Ambiental.

Muñoz-Ávila, L. y Padilla Ciódaro, M. (2020). La acción de tutela y su relación con los mecanismos de participación ciudadana en asuntos ambientales. En Torres-Villarreal, M. y Iregui-Parra, P. (eds.), Las acciones constitucionales: reflexiones sobre sus avances y retos (págs. 9-30). Editorial Universidad del Rosario y Fundación Hanns Seidel.

Este capítulo tiene como objetivo presentar los principales elementos de la relación que existe entre las acciones constitucionales y el derecho de acceso a la participación ambiental, y analiza especialmente el uso de la acción de tutela como mecanismo de participación ciudadana en asuntos ambientales en Colombia. Lo anterior se desarrolla en dos grandes partes. La primera de ellas caracteriza la sinergia entre los conceptos señalados anteriormente. En la segunda, se identifican tres nuevas categorías de análisis a través de las cuales se ha utilizado la acción de tutela de forma reciente en la jurisprudencia nacional. Para desarrollar este trabajo fue seleccionado el método cualitativo de investigación a través de la revisión de fuentes primarias y secundarias en bases de datos bibliográficas y páginas web especializadas. Así mismo, se utilizó el método de análisis jurisprudencial, según el cual fueron seleccionadas recientes sentencias emblemáticas de tutela de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia con base en criterios de especificidad y pertinencia.

Torres-Villarreal, M.; Muñoz-Ávila, L.; Iregui-Parra, P.; Sánchez-Quintero, A. y Zuluaga-Hoyos, C. (2019). La protección del ambiente mediante el litigio estratégico: la experiencia del grupo de acciones públicas (GAP) en la defensa de la reserva de biosfera seaflower. En Fibla, G. (ed.), Diálogo sobre la protección jurisdiccional de los derechos a la salud, educación, trabajo, seguridad social y medio ambiente sano en países de América Latina (págs. 161-180). Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO, por sus siglas en inglés), declaró el Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus Cayos, en Colombia, como Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower. A pesar de ello, este lugar se ha visto amenazado ante intentos de explotación de hidrocarburos y construcción de obras de infraestructura que atentan contra el derecho al ambiente sano y el territorio ancestral de los raizales. El propósito de este escrito es evidenciar el impacto del litigio estratégico que realizó el GAP para defender la reserva, tornándolo en un caso paradigmático y emblemático para la protección de los DESCA.

Samaniego, J.; Alatorre, J.; Reyes, O.; Ferrer, J.; Muñoz-Ávila, L. y Arpaia, L. (2019). Panorama de las contribuciones determinadas a nivel nacional en América Latina y el Caribe, 2019: avances para el cumplimiento del Acuerdo de París (LC/TS.2019/89). Comisión Económica para América Latina, Organización de Naciones Unidas.

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) representan los compromisos asumidos por los países para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París de 2015. En este documento se ofrece un panorama de las CDN de los países de América Latina y el Caribe y su contribución agregada para la reducción de las emisiones de GEI, y se compara dicha contribución con las metas climáticas. Además, se calcula la velocidad anual histórica de descarbonización de la economía a escala regional, así como la velocidad necesaria de descarbonización de la economía en distintos escenarios de cumplimiento de las CDN y las brechas que resultan de contrastar con el desempeño histórico. Por último, se presentan los avances institucionales en materia de política climática y para el cumplimiento de los compromisos, junto con algunas medidas que ya se han puesto en marcha.

Muñoz-Ávila, L.; Gutiérrez, G.; Luna, G. y Castro, M. P. (2018). El rol de las clínicas jurídicas en la consolidación de la justicia ambiental. En Rodríguez, G. (ed.). Justicia ambiental en Colombia. Una mirada desde el acceso a la información y a la participación (págs. 143-165). Editorial Ibañez.

Las clínicas jurídicas en Colombia y en América Latina han sido agentes clave de transformaciones sociales positivas en la defensa de los derechos humanos. Es así, como han abanderado casos emblemáticos de protección del ambiente a través de diversas estrategias y alianzas con diferentes sectores. Este capítulo analiza la relación que existe entre las clínicas jurídicas de interés público, el litigio estratégico y la justicia en asuntos ambientales y establece el rol de dichas clínicas como actores relevantes para la consolidación del desarrollo sostenible en Latinoamérica, a través del abordaje del caso emblemático de protección de la Reserva de la Biósfera Seaflower en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el mar Caribe de Colombia.

Barragán Terán, D. y Muñoz-Ávila, L. (2018). Gobernanza forestal en Colombia y Ecuador. Revista de derecho ambiental, (9), 93-117. 10.5354/0719-4633.2018.49747

Colombia y Ecuador son ricos en recursos naturales y particularmente cuentan con grandes áreas cubiertas de bosques. Gran parte de estos territorios sirve de hábitat de comunidades campesinas y étnicas, prestan múltiples servicios ecosistémicos y juegan un papel determinante en la lucha contra el cambio climático. Dicha riqueza se contrasta con altas cifras de deforestación y degradación de los suelos, generadas por factores como la tala ilegal, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería, entre otros. Muchas comunidades rurales basan sus economías en la comercialización de productos de flora y fauna silvestre, maderables y no maderables. Lograr el balance entre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales es un reto de enormes magnitudes ambos países. El presente artículo plantea que la garantía de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental en asuntos forestales, fortalece la gobernanza de los bosques y genera beneficios económicos, sociales y ambientales, para el Estado, el sector privado y las comunidades. Incorporar a los diferentes actores de la cadena forestal en la gestión y administración de los bosques contribuirá a reducir el número de conflictos ambientales de este sector en Colombia y Ecuador.

Muñoz-Ávila, L. (2016). Derechos de acceso en asuntos ambientales en Colombia. Hacia el desarrollo de una actividad minera respetuosa el entorno y las comunidades (LC/L.4280). Comisión Económica para América Latina, Organización de Naciones Unidas.

En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) los países resaltaron la necesidad de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. También se señaló que la minería ofrece la oportunidad de impulsar el desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada. Se plantea así, que la minería, además de reportar beneficios sociales y económicos, debe internalizar de manera efectiva los impactos sociales y ambientales que genera y conservar la biodiversidad y los ecosistemas, inclusive con posterioridad a las actividades mineras. En este contexto, se ha destacado la necesidad de profundizar en la gestión sostenible de los recursos mineros y en la prevención de los conflictos socio-ambientales, así como en la promoción de un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia. Este documento aborda los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y su contribución al desarrollo de una actividad minera respetuosa con el entorno y las comunidades en Colombia.

Muñoz-Ávila, L. y Güiza, L. (eds.) (2016). El cuidado de la tierra: mujer, ambiente y cambio climático. Editorial Universidad del Rosario.

En temas ambientales se ha reconocido abiertamente desde hace varias décadas que las mujeres juegan un rol determinante para el desarrollo sostenible y para y para el uso y aprovechamiento razonable de los recursos naturales, con el fin de garantizarlos para las generaciones futuras. Su ética del cuidado, su conciencia sobre la finitud de los recursos, su transmisión de conocimientos a sus hijos, la sensibilidad e instinto de conservación, entre otros, constituyen los aspectos fundamentales que caracterizan y diferencian el papel que desempeñan las mujeres en la protección de la naturaleza y en la construcción de un movimiento ambientalista global. Los grandes retos ambientales del siglo xxi, -como la contaminación de fuentes hídricas, la desertificación, la deforestación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad- exigen respuestas inmediatas por parte de los Estados, las empresas y las comunidades, con un enfoque de género. En ese sentido, esta obra contribuye a este debate a través de tres ejes estructurales: la aproximación teórico-discursiva; el abordaje temático sobre los grandes debates actuales ambientales y la aproximación casuística a partir de experiencias reales en municipios de Colombia y de la reconstrucción de relatos de mujeres en la conservación del ambiente.

Muñoz-Ávila, L. (2016). Desarrollo y minería: cuatro décadas en la búsqueda de la sostenibilidad en la extracción de recursos naturales. Revista de derecho Universidad de Concepción, 239, 199-242.

Las últimas cuatro décadas han planteado una compleja pregunta desde la perspectiva del desarrollo sostenible y su eficacia en las industrias extractivas: ¿Cómo conseguir protección ambiental con crecimiento económico razonable a través de la explotación de recursos naturales y cómo lograr que ésta pueda aliviar la pobreza y conseguir inclusión social en todos los niveles (local, nacional y global)?. Con el fin de abordar dicha pregunta, este artículo presenta en primer lugar, las principales corrientes de pensamiento desde la economía en torno al concepto de desarrollo relacionadas con la extracción de recursos naturales. Una vez establecido este escenario, se muestra la ruta que la minería siguió en las conferencias internacionales sobre desarrollo sostenible. Posteriormente, se estudian las posturas sobre sostenibilidad y las visiones entorno a la relación entre minería y desarrollo. Luego, se realiza un análisis sobre la posibilidad de realizar minería sostenible y de las nociones al respecto, para finalizar con una reflexión sobre la minería desde la óptica del enfoque de derechos humanos.

Muñoz-Ávila, L. (2016). Colombia. En Calle, I. y Ryan, D. (eds.). La participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental: análisis de casos en 6 países de Latinoamérica (págs. 83-108).

El derecho a la participación ciudadana es fundamental e inherente a las personas. Es importante, ya que otorga a la ciudadanía el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchados por las autoridades públicas de manera que las opiniones sean incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones. Es así que la participación ciudadana es una herramienta importante para la protección del ambiente, y para lograr el intercambio y la armonía entre la ciudadanía y el Estado, puesto que su principal objetivo es garantizar la comunicación entre los ciudadanos y las autoridades de manera eficiente, eficaz y transparente. Por ello, es importante y fundamental que el ejercicio del derecho a la participación ciudadana ambiental sea desarrollado teniendo en cuenta que es un proceso que debe dirigirse de manera dinámica, exigible e inclusiva.

Muñoz-Ávila, L. (2015). Sustainable development: Linking the environmental and human rights protection with mining projects in developing countries. Environmental rule of law from the Americas (págs. 152-163). Organización de Estados Americanos.

The proposed paper seeks to present the main advances in a doctoral thesis research on the subject of Environmental Sustainability, Human Rights and Large Scale Gold Mining projects in developing countries like Colombia and Brazil. I have selected two gold mines as study cases, one in Colombia and the other one in Brazil, both executed by the same mining company in similar geographical and environmental conditions. The aim was to make a comparative study of the different environmental and mining legislations, institutions, national politics and human rights protection of the communities impacted by the mining projects in each country.The methodology consists in reviewing the literature available in Spanish, English and Portuguese, doing fieldwork in each of the selected mines, interviewing experts in both countries, working with environ- mental authorities and nally, analysing the different speeches of the government, the company, the commu- nity and the NGO ́s about environmental mining conflicts and protection of human rights.Some of the research conclusions to guarantee the effectiveness of environmental law and sustain- able development in mining projects indicate the need to:

– Strengthen the national environmental legislation and legal institutions.

– Strengthen the capacity of public prosecutors and judges to decide on environmental cases.

– Recognize the key role of the procedural environmental rights to resolve environmental conflicts.

Muñoz-Ávila, L. y Tamayo, J. (2014). Revisión conceptual de los conflictos socio ambientales para la construcción de nuevas tipologías. En Güiza, L. y Palacios-Sanabria, M. T. (eds.), Construcción de agendas interinstitucionales ambientales: una mirada desde los derechos humanos (págs. 3-24). Editorial Universidad del Rosario.

Este texto parte de la premisa de que la comprensión de los conflictos socio- ambientales es fundamental para el fomento de la participación ciudadana. Este capítulo busca discutir el concepto de conflicto socio-ambiental a partir de las diferentes corrientes y perspectivas que han abordado el tema, para así proponer una tipología de los conflictos socio-ambientales en el territorio de la car. ¿Qué son los conflictos socio-ambientales? ¿Qué elementos definen un conflicto socio-ambiental? ¿Para qué estudiar los conflictos socio-ambientales? ¿Cómo abordar los conflictos socio-ambientales? Estas son algunas preguntas necesarias para comprender la temática planteada y las cuales guiarán el presente texto.

Muñoz-Ávila, L. (2014). Los observatorios de conflictos y su papel de escenarios para la transformación de realidades socio ambientales. En Güiza, L. y Muñoz-Ávila, L. (eds.), Conflictos , derechos humanos y participación ambiental: una mirada desde el Valle del Cauca (págs. 15-20). Editorial Universidad del Rosario.

Las autoridades ambientales tienen el papel crucial de garantizar una gestión ambiental participativa que incluya a todos los actores sociales que se encuentran en los territorios en los que se aprovechan, usan o afectan recursos naturales. Por lo anterior, a través de esta obra se busca mostrar cómo estas autoridades pueden abordar un enfoque de Derechos Humanos para la resolución de conflictos ambientales y de esta manera, hacer más eficiente su gestión ambiental.El texto se divide en dos partes. En la primera, se desarrollan herramientas conceptuales para una gestión ambiental participativa orientada a la resolución de conflictos ambientales. En la segunda, se analizan algunos conflictos ambientales en el valle del Cauca aplicando las herramientas conceptuales desarrolladas. Estas páginas constituyen una reflexión en tomo a la gestión ambiental dirigida a abogados, ingenieros ambientales, profesionales en ciencias humanas y en general a los funcionarios públicos de las autoridades ambientales que día a día enfrentan una realidad socio-ambiental compleja en la que parecen actores e intereses encontrados.

Muñoz-Ávila, L. y Valencia, M. (2013). El camino hacia la reapertura del Hospital San Juan de Dios: un abordaje desde la estrategia jurídica. En Londoño, B. (ed.), Litigio estratégico en Colombia: casos paradigmáticos del grupo de acciones públicas (págs. 115–130). Editorial Universidad del Rosario.

Para muchos jóvenes capitalinos el nombre del Hospital San Juan de Dios (en adelante HSJD) no evoca ninguna imagen particular. Sin embargo, esta institución, que en sus mejores días cumplió una importante labor en el campo de la atención en salud y la modernización de la medicina en Colombia, significa mucho para sus ex trabajadores y amigos, y paradójicamente hoy se encuentra prácticamente en ruinas. El objetivo de este artículo es mostrar la problemática a la que se enfrenta el HSJD y la importancia de las acciones jurídicas y no jurídicas que han sido emprendidas para lograr su reapertura.

Hofman, J. y Muñoz-Ávila, L. (2013). Crónica de una explotación anunciada: horizontes para la protección de la reserva de biosfera seaflower. En Londoño, B. (ed.), Litigio estratégico en Colombia: casos paradigmáticos del Grupo de Acciones Públicas (págs. 91–102). Editorial Universidad del Rosario.

Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, con un altísimo porcentaje de fauna y flora por kilómetro cuadrado, con paisajes mágicos y dos mares que lo rodean, es uno de los escenarios con las más increíbles injusticias hacia el medio ambiente. Dentro de estos dos mares existen tesoros ocultos, tesoros por los que muchos estarían dispuestos a lo que sea por explotar, por extraer sus riquezas sin ningún tipo de respeto, pensando solamente en obtener dinero y no en preservar. Este escenario de injusticias también presenta casos emblemáticos como el que se narrará a continuación. La estructura del texto está dividida en cuatro partes: 1) una breve presentación del contexto general del caso; 2) el proceso de la acción popular y el trabajo del Grupo de Acciones Públicas (GAP); 3) el impacto social y la importancia académica e investigativa del caso, y 5) las conclusiones y avances.

Muñoz-Ávila, L. (2012). Panorama de conflictos ambientales en las diferentes regiones del país: un análisis desde la participación ciudadana. En Güiza, L.; Londoño, B. y Muñoz-Ávila, L. (eds.), Conflictos ambientales en Colombia: retos y perspectivas desde el enfoque de DDHH y la participación ciudadana (págs. 11-18) Editorial Universidad del Rosario.

Los conflictos ambientales en Colombia son un fenómeno que trasciende a todas las regiones del país. De forma general, involucra distintos tipos de actores, afecta los recursos naturales del entorno en que se presenta y vincula la actividad del Estado para el tratamiento del mismo. Debido a la gran riqueza cultural y natural de Colombia, en cada región los conflictos tienen diversas formas de manifestarse, razón por la cual, las propuestas en torno a su resolución deben atender a las características y necesidades propias de cada lugar.

No obstante, a partir de la investigación realizada en el marco del Convenio de Asociación “Fortalecimiento institucional de las autoridades ambientales territoriales con enfoque de derechos humanos para la participación ciudadana como herramienta para la resolución de conflictos ambientales”, entre el Ministerio de Ambiente y la Universidad del Rosario que se presenta en este trabajo, se propone avanzar sobre algunas líneas mínimas de acción que generen unos estándares de protección de los derechos humanos, entre ellos, el ambiente sano y de aplicación eficiente de la normatividad sobre participación ambiental para el tratamiento de los conflictos.

Para ello ha sido necesario analizar el panorama de los conflictos ambientales en el país a partir de la información que generan las autoridades ambientales regionales sobre su gestión administrativa en el área de su jurisdicción. En este estudio se trabajó una muestra de más de 100 informes de gestión en el periodo 2008-2011, de las 34 Corporaciones Autónomas Regionales (en adelante car) los cuales fueron suministrados directamente por las car o tomados de los sitios Web de las mismas.

Coral, A.; Londoño, B. y Muñoz-Ávila, L. (2010). El concepto de litigio estratégico en América Latina: 1990: 2020. Revista Universitas, 121, 49-75.

El presente artículo examina, sobre la base de una revisión bibliográfica, el concepto de litigio estratégico en América Latina en los últimos dos decenios, desde una perspectiva teórica y práctica, explorando los aprendizajes y dificultades de dicho ejercicio. La propuesta toma como punto de partida la interpretación del concepto de litigio estratégico por las organizaciones de la sociedad civil y las universidades a través de la enseñanza clínica y las acciones con proyección social, y finaliza con una profundización en tres áreas de especial trascendencia para el futuro de los derechos humanos en el continente: los derechos de las mujeres y los derechos humanos ambientales y étnicos en América Latina.

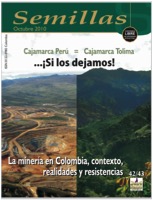

Muñoz-Ávila, L. (2010). El proyecto minero Mandé norte y la sentencia T – 769 de 2009: perspectivas jurídicas del fallo. Revista semillas, 42-43, 83-86.

Mucho se ha dicho este año sobre el proyecto minero Mandé Norte planeado para los departamentos de Antioquia y Chocó. Por una parte, se señala que el proyecto avanza en la consolidación de Colombia como un país minero y en consecuencia, y en aras del desarrollo, genera recursos y crecimiento para la región de Urabá, particularmente. Por otra parte, aparece la disyuntiva entre la ejecución del proyecto y los impactos que el mismo genera sobre el ambiente y la vida de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que se ubican en su área de influencia. Y es precisamente sobre este punto, que la Corte Constitucional se pronunció mediante la sentencia T – 769 de 2009, en la revisión de la acción de tutela presentada por algunas comunidades afectadas por el proyecto (2). Con el fin de hacer una sencilla aproximación al caso, a través de las siguientes líneas y de manera muy concreta desde el punto de vista jurídico, se esbozarán las principales características que rodean el proyecto, las peculiaridades del fallo, su impacto y los posibles riesgos que se presentan en la actualidad para el mismo.

Muñoz-Ávila, L. y Rodríguez, G. (2009). La participación en la gestión ambiental: un reto para el nuevo milenio. Editorial Universidad del Rosario.

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero, desarrolla los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación. El segundo capítulo referencia las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación. El tercer capítulo, adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales.

Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales.

Muñoz-Ávila, L. y Rodríguez, G. (2009). La participación en materia ambiental: una estrategia en defensa de lo público. A PARTICIPACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL: UNA ESTRATEGIA EN DEFENSA DE LO PÚBLICO. BOGOTÁ: EL TIEMPO.

Este artículo es una síntesis de los temas que desarrollan los grupos de investigación de la Universidad del Rosario. Este material cuenta con documentos, capítulos de libros, entrevistas, fotografías y bibliografía de apoyo, entre otros soportes o estudios, que el lector podrá consultar.

Lora, A., Muñoz-Ávila, L. y Rodríguez, G. (2008). Manual de acceso a la información y a la participación en materia ambiental en Colombia. ILSA.

A partir de la expedición en 1991 de una nueva Carta Política, ha sido significativo en Colombia el avance en materia de acceso a la participación y de acceso a la información. En particular, hay una diversidad de instrumentos, espacios y mecanismos con los que se abre paso a todas las personas para que conozcan e incidan en los asuntos ambientales de su interés. No obstante, se requiere de un proceso de divulgación y conocimiento de estos, junto con una dinámica concientizadora acerca de la importancia de la actuación de los diferentes actores en los asuntos y decisiones del ambiente.